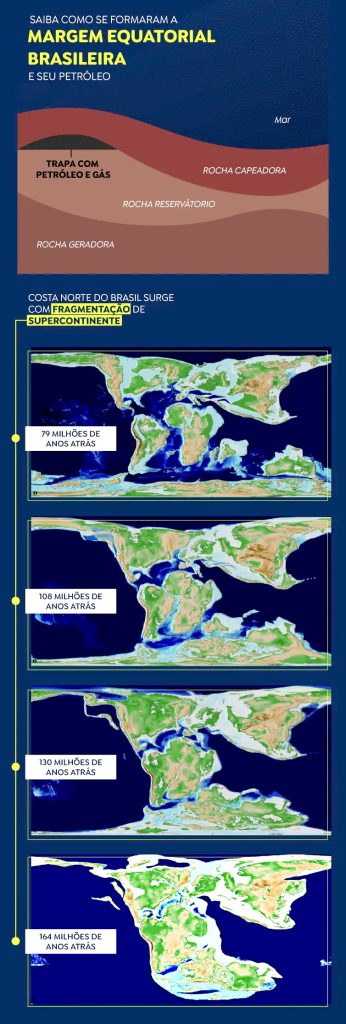

Saiba como se formaram a Margem Equatorial e o petróleo da região

Costa norte do Brasil surge com fragmentação de supercontinente

A Margem Equatorial brasileira tem ocupado o noticiário nos últimos meses, por conta das divergências sobre a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas. Na verdade, esse trecho da costa brasileira, voltado para o norte e próximo da linha do Equador, já vem atraindo interesse da indústria petrolífera há alguns anos, por seu potencial petrolífero.

As recentes descobertas de reservas de petróleo no litoral das Guianas chamaram ainda mais a atenção para essa nova fronteira exploratória do país, especialmente para a região mais próxima desses países, a bacia da Foz do Amazonas.

A expectativa do Ministério de Minas e Energia é de que a Margem Equatorial se torne um novo pré-sal. As reservas estimadas são de pelo menos 30 bilhões de barris de petróleo, segundo a Petrobras, citando dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Além da Foz do Amazonas, há outras quatro bacias neste trecho da costa (Potiguar, Ceará, Barreirinhas e Pará-Maranhão).

Mas por que essa parte da costa brasileira é tão promissora para a existência de reservas de petróleo? Para entender, é preciso saber como essa região se originou e compreender como se formam os campos petrolíferos.

Hoje a costa equatorial brasileira é conhecida principalmente por suas belezas naturais, como as praias do Nordeste, os Lençóis Maranhenses e as florestas do Delta do Amazonas. Mas nem sempre foi assim. A conformação atual do litoral brasileiro, na verdade, é relativamente recente, se comparada com a idade do planeta Terra (estimada em 4,6 bilhões de anos).

Há 130 milhões de anos, essa parte do país não estava localizada em uma costa, mas em um interior desértico. Naquela época, a América do Sul nem existia como um continente separado. O que hoje se conhece como Brasil era parte de um outro continente, a Gondwana, uma gigantesca massa de terra que incluía também a África, a Antártida, a Austrália e o subcontinente indiano.

Atlântico Sul

A região não tinha contato com o Oceano Atlântico, até porque a parte sul do oceano simplesmente nem sequer existia nesse período. Por volta de 130 milhões de anos atrás, no entanto, movimentos do magma abaixo da crosta terrestre começaram a forçar a separação da América do Sul e da África.

Em toda a história geológica do planeta Terra, movimentos de placas tectônicas ocorreram e continuam ocorrendo, uma vez que a crosta terrestre flutua, como placas fragmentadas, sobre o magma, um fluido viscoso.

Há mais de 200 milhões de anos, por exemplo, a Gondwana fazia parte de um outro supercontinente, a Pangeia, mas movimentos tectônicos ocorridos na passagem do período Triássico para o Jurássico forjaram o surgimento da América do Norte e a abertura do Atlântico Norte.

Esse evento deixou algumas marcas de vulcanismo inclusive no território brasileiro. Uma formação geológica chamada de gráben (depressão) de Calçoene mostra que nessa época formou-se um rift (uma fratura na crosta terrestre), na Foz do Amazonas, mas que não evoluiu a ponto de despedaçar a Gondwana.

Algumas dezenas de milhões de anos depois, foi a vez de a parte oriental da Gondwana se desprender do continente, originando o subcontinente indiano, a Antártida e a Austrália.

A Gondwana ocidental inicialmente manteve-se unida, mas logo suas duas partes constituintes, as placas da América do Sul e da África, também começaram a ser forçadas em direções opostas, no início do Cretáceo Inferior (período geológico que se estende de 145 milhões a 100,5 milhões de anos atrás).

Ao longo de uma falha tectônica com milhares de quilômetros, essas placas começaram a se distanciar e a criar o Atlântico Sul. A separação se deu em diferentes frentes, iniciando-se pelo sul do continente.

“O processo de abertura do Atlântico [Sul] se iniciou de 130 a 120 milhões de anos atrás. A última parte a desprender mesmo foi a porção ali da Margem Equatorial”, explica o pesquisador do Serviço Geológico Brasileiro (SGB) Eugenio Frazão.

Fragmentações

Na Margem Equatorial, o processo de separação levou cerca de 20 milhões de anos, em pelo menos duas frentes, segundo o geólogo Adilson Viana Soares Júnior. Professor da Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp) e presidente do núcleo paulista da Sociedade Brasileira de Geologia (SBGeo), Soares Júnior estudou a margem equatorial por vários anos.

“[A Margem Equatorial] começou a quebrar a partir do noroeste e foi seguindo para dentro do continente. Ou seja, veio das Guianas, do Amapá, entrou no Pará, Maranhão e depois seguiu para o Rio Grande do Norte. [A fragmentação] veio progredindo também de sudeste para noroeste, ali da Bacia de Potiguar em direção à Bacia da Foz do Amazonas”, explica o geólogo.

Segundo ele, essa fragmentação aconteceu no chamado Cretáceo Inferior, entre as idades geológicas do Barremiano (de 125,8 milhões a 121 milhões de anos atrás) e do Albiano (de 113 milhões a 100,5 milhões).

Dinossauros?

Apesar de a formação dos campos petrolíferos da Margem Equatorial estar associada ao Cretáceo, quando os dinossauros ainda eram os principais representantes da megafauna terrestre, não é correto dizer que petróleo é “fóssil de dinossauro”.

A maior parte do petróleo tem origem em micro-organismos, como os fitoplânctons e zooplânctons, ou seja, protistas como algas e protozoários que vivem flutuando nas águas. Ao morrerem, esses organismos se depositam no fundo de lagos e oceanos, sendo soterrados pelos sedimentos.

“Essa história de petróleo vir dos dinossauros é totalmente mito. Ele vem sempre de micro-organismos. São fitoplânctons e zooplânctons que se proliferam e têm grande mortandade. Eles vão morrendo e se acumulando junto com o sedimento [no fundo do mar e dos lagos]”, destaca Soares Júnior.

Apesar de serem minúsculos, micro-organismos representam a maior parte da biomassa marinha do planeta. Ou seja, em conjunto, eles pesam mais do que os grandes animais, como baleias ou tubarões. Estudo publicado em 2019, por pesquisadores do Instituto de Ciências Weizmann, de Israel, estimou que organismos unicelulares (protistas e procariotos) contribuem aproximadamente com dois terços da biomassa marinha.

Coordenador do Instituto Tecnológico de Paleoceanografia e Mudanças Climáticas (ITT Oceaneons), da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Gerson Fauth destaca que, no momento em que as placas da África e América do Sul começaram a se separar, apareceram, inicialmente, lagos entre essas duas massas continentais.

“Antes de chegar o mar [Oceano Atlântico], existiam lagos com deposição de matéria orgânica. Nesses lagos já tinham organismos chamados de ostracodes, microcrustáceos que viviam no fundo desses lagos”, explica Fauth.

Conforme os dois continentes vão se separando, começa a haver a entrada também de outros tipos de organismos, junto com a água dos oceanos. “O mar começou lentamente a entrar e trazer também uma fauna e uma flora de organismos muito pequenos. Destaco os foraminíferos [protozoários unicelulares com carapaças] e os dinoflagelados [algas unicelulares]”, ressalta o coordenador do ITT Oceaneons.

Uma vez soterrada pelos sedimentos, compostos por material fino como argila e silte, essa matéria orgânica precisa estar em um ambiente anóxico (ou seja, sem oxigênio ou com baixa concentração do gás) para evitar sua degradação por outros seres vivos.